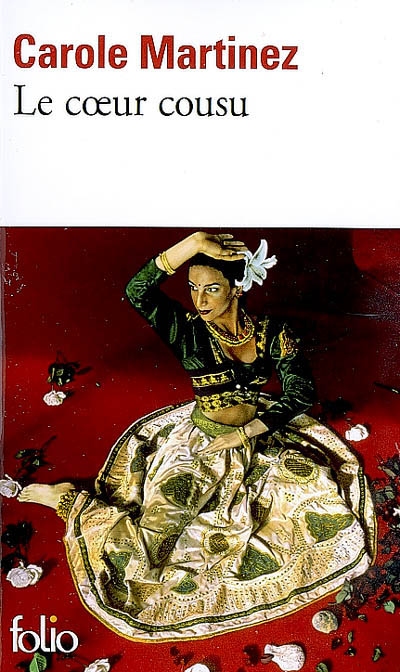

Mais qu’est-ce que la vertu ? Et si je vous parlais du roman Le cœur cousu (de Carole Martinez)

La femme. La femme seule. Responsable. Digne. Solidaire. Magicienne. Resplendissante dans sa robe immaculée. Synonyme d’espérance et de changement. Au centre même de cette fable humaine, le genre féminin dans le rôle d’acteur, de protagoniste principal, témoin involontaire du temps changeant.

Difficile de ne pas penser à l’œuvre de Garcia Marquez à la lecture de ce premier roman. Beaucoup de similitudes : une chronique qui traverse les générations, de nombreux poulpiquets qu’on peine à nommer, des anecdotes qui ne craignent pas de perdre le lecteur, du surnaturel et des signes à chaque situation, comme pour ajouter du divin à l’authenticité d’un récit auquel on a déjà succombé.

Alors, oui que penser de cette femme, Frasquita Carasco ? Tantôt femme de sable, tantôt sorcière, tantôt artisan de l’amour, tantôt femme pédestre, les membres las de porter ses nombreux rejetons, tous des enfants non voulus issus de relations fortuites, dans ce désert sans nom d’un pays sans nom. Marcher, encore et toujours, une manière de fuir, ne jamais se retourner car il n’y a rien derrière soi, juste le néant, et le passé, chose immuable qu’on ne pourra jamais changer, et dont on ne pourra jamais se défaire. Plongée dans un mutisme inavouable, la couturière subit, panse les plaies, réconforte sans mot dire, aide les hommes, les bons comme les mauvais, les ogres comme les révolutionnaires, mais jamais ne se plaint.

Est-ce donc cela la vertu ? Encaisser et offrir la charité sans rien en attendre en retour ? Vivre et laisser vivre, contempler le spectacle de la vie et son lot d’injustice sans s’en émouvoir ? A bien regarder, la plèbe n’est au final qu’un décor insignifiant car tout tourne autour de la famille Carasco. Décrite comme ignorante et ingrate, la population semble être un véritable miroir enlaidissant la nature humaine, véritablement concentré de vice et de perdition. Forcément dans un tel contexte – chassée de tous – il n’y a plus rien à sauver. L’espoir n’est plus. Frasquita errera pour toujours tel un spectre, même si Martirio lui offrira le requiem tant espéré d’un baiser fatal. Mais même après le trépas, Frasquita semble encore errer dans le désert.

L’héroïne ne trouvera pas grâce aux yeux de sa fille cadette, la petite dernière conçue en plein conflit, fut son chant du cygne, son dernier souffle de vie. Aux sœurs de prendre le relais, bien que la jeune fille en pâtira le reste de sa vie, jusqu’à cet épilogue allégorique ou la jeune fille reçoit les baisers posthumes de sa mère colportés par la providence : le vent du désert.

La femme au centre de ce récit. Chacune est au fond, unique. Une a hérité des dons de la Faucheuse ou bien une autre par son chant redonne du cœur à l’ouvrage (et à la lutte armée). Tout du long du récit, l’homme n’a jamais apporté son soutien, ne l’a jamais considérée comme un être doté de sentiment et de besoins humains, rendant ainsi l’entraide entre femmes si symbolique d’un monde où elles ne trouvèrent pas leur place (les deux sages-femmes que tout oppose, la prostituée mélomane). Le masculin étant incarné par l’obsessionnel, l’inconscient, l’immoral, le misérable. Divers protagonistes tous plus insipides les uns que les uns autres, involontairement mauvais, néfastes à leur entourage : l’homme à l’oliveraie sorte de concentré d’aigreur et aspirateur à émotions, José le père-gallinacé, le guérisseur : terreur incarnée des cauchemars infantiles. Pedro le rouge, devenu obsédé par la recherche de la reconnaissance d’un père qui ne l’a jamais considéré, semble échapper à cette règle durant sa tendre enfance, jusqu’au retour dudit père, une sorte de berger du malheur guidant ses moutons vers le précipice.

Le cœur cousu, on dirait un pléonasme.